MODELOS DE VIDA Y ESPERANZA EN LA GLORIA

Por la fe hicieron los Santos maravillas, sufrieron persecuciones, practicaron virtudes excelentes, y padecieron con heróica constancia todo género de adversidades. Y bien, ¿no tenemos nosotros la misma fe? ¿no profesamos La misma religión? Pues, ¿en qué consiste que seamos tan poco parecidos a ellos? ¿en qué consiste que imitemos tan poco sus ejemplos? Siguiendo un camino enteramente opuesto al que los Santos siguieron, ¿nos podemos racionalmente lisonjear de que llegaremos al mismo término? Una de dos, o los Santos hicieron demasiado, o nosotros no hacemos lo bastante para ser lo que ellos fueron. ¿Nos atreveremos a decir que los Santos hicieron demasiado para conseguir el cielo, para merecer la gloria, y para lograr la eterna felicidad que están gozando? Muy de otra manera discurrían ellos de lo que nosotros discurrimos; en la hora de la muerte, en aquel momento decisivo en que se miran las cosas como son, y en que de todas se hace el juicio que se debe, ninguno se arrepintió de haber hecho mucho, todos quisieran haber hecho mas, y no pocos temieron no haber hecho lo bastante.

Hoy nos encomendamos a:

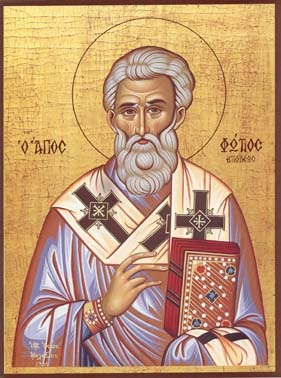

SAN IGNACIO DE CONSTANTINOPLA

PATRIARCA DE CONSTANTINOPLA (799-877)

La vida de San Ignacio, que fue patriarca de Constantinopla por espacio de treinta años, nos traslada a una época triste y calamitosa para la Iglesia; nos referimos a los orígenes del cisma griego, que, a pesar del tiempo transcurrido y de los esfuerzos hechos para vencerlo. perdura en tierras orientales para daño de tantas almas.

Ignacio vio la luz primera en Constantinopla, por el año del Señor 799, y podía creer, con cierto fundamento, que con el tiempo ceñiría la corona imperial que su abuelo y su padre ciñeran. Pero Dios, que con su providencia rige el mundo y sabe lo que conviene a sus elegidos, dispuso las cosas de otra forma. Miguel I Rhangabe, padre de nuestro Ignacio, llevaba ya cerca de dos años en el trono cuando el general imperial León el Armenio, provocó una sublevación palaciega: el emperador, para evitar la guerra civil, renunció al imperio y retiróse con su familia a las islas de los Príncipes, próximas a la capital.

Esta revuelta alejó a Ignacio de los peligros de todo género que le esperaban en la corte; tenía, al ocurrir estos sucesos, catorce años. Decidido a seguir la vida monacal en el convento de San Sátiro, dióse con todo el fervor de su alma a los ejercicios de piedad, consagró su inteligencia al estudio de los Santos Padres y recreó su espíritu con la lectura de la Biblia: estas ocupaciones de intensa vida espiritual impidiéronle seguir el hilo de las revueltas del imperio y las vicisitudes que hicieron pasar rápidamente por el trono a León V el Armenio, Miguel I I el Tartamudo, Teófilo, a la emperatriz. Teodora y a Miguel III el Beodo.

Tuvo que afrontar y vencer el joven monje los peligros en que se vio su fe, por arte de un abad de carácter violento y partidario de los iconoclasta o «destructores de imágenes». Ni los halagos ni las amenazas de este malvado superior, hicieron mella en su alma, y su firmeza en la ortodoxia contra viento y marea, le atrajo en tal manera la estima de los demás monje que. a la muerte del abad, le aclamaron todos unánimes para sucederle.

Su bondad, discreción y celo, hiciéronse más patentes en el desempeño del nuevo cargo. La fama de sus virtudes traspasó los límites del monasterio y fueron numerosos los que desearon ponerse bajo su dirección para sortear los escollos de la vida, dirigidos por tan hábil piloto. Como el primitivo y espacioso monasterio resultara pequeño para albergar tanto monje, resolvió el conflicto con la fundación de cuatro filiales en el continente y en las islas. Algunos obispos, perseguidos por los iconoclastas, tuvieron ocasión de conocer a Ignacio durante su destierro, y, previendo en él a un atleta del Señor y a un futuro campeón de la ortodoxia, instáronle a que recibiera los sagrados órdenes; Ignacio, no obstante considerarse indigno de tal gracia, sometióse al fin, y recibió la ordenación sacerdotal de manos de Basilio, obispo de Paros, que anteriormente había sufrido persecución por la buena causa.

PATRIARCA DE CONSTANTINOPLA. FOCIO

Gobernando el imperio la emperatriz Teodora, durante la minoría de Miguel III, volvió a permitir, movida por razones políticas y religiosas, el culto de las imágenes; con lo que poco a poco amainó la disputa religiosa que tanto encono produjera en anteriores reinados. A la muerte del santo obispo Metodio, la emperatriz trató de poner en la silla patriarcal de Constantinopla a un digno sucesor del difunto prelado. Siendo esta dignidad la primera del imperio y la segunda del orbe católico, después de la del Pontífice romano, no escasearon los pretendientes. Teodora hizo caso omiso de toda intriga, y únicamente buscó al hombre que ocupara con dignidad la silla patriarcal. Consultó con un santo varón llamado Juan, ermitaño de Bitinia, quien por inspiración divina indicóle a Ignacio como elegido del Señor; los obispos, el clero y el Senado, movidos por el mismo espíritu, aplaudieron la elección. El abad Ignacio vióse obligado, muy a pesar suyo, a dejar a sus hermanos y renunciar a la soledad para tomar solemnemente posesión de la silla constantinopolitana el 4 de julio de 846.

La regente, siguiendo antigua costumbre, envió, en nombre del emperador, una embajada a Roma para someter al Papa el decreto de elección y rogarle tuviera a bien ratificarlo.

Ignacio no defraudó las esperanzas que concibieron con su promoción los buenos católicos. Pero, desde el principio, vióse obligado a ponerse a la brecha para defender la sana doctrina.

Dirigió sus primeros golpes contra la corte. Ésta albergaba, al lado de la virtuosa Teodora, a depravados personajes: estaba en primer lugar su hijo, el emperador Miguel III, que parecía encerrar en sus venas la corrompida sangre de sus predecesores. No obstante haber velado la emperatriz con el mayor cuidado por su educación, apenas salido de la infancia, se entregó a las diversiones del circo, fraternizó con los aurigas y adquirió sus groseras costumbres. Más tarde, rebajando su dignidad, organizó con los aficionados del circo, manifestaciones grotescas e irreligiosas, en las que se hacía burla de las ceremonias eclesiásticas, de los cantos sagrados y de las procesiones; en cierta ocasión, hallándose Constantinopla repleta de forasteros llegados de todas partes para asistir a las fiestas que se celebraban, tuvo la desfachatez de recorrer las calles de la ciudad montado en un borrico, en compañía de una turba de bufones. Viendo estas bromas de mal gusto, podía benévolamente creerse que eran fruto de sus pocos años y que con la edad el emperador asentaría el juicio. Por desgracia, se equivocaron: este infeliz monarca no fue otra cosa que un auriga de circo y un libertino empedernido.

A su lado, con ambición desmesurada, vivía su tío el césar Bardas, hermano de Teodora. No era un hombre vulgar; entendía en asuntos de guerra y en los civiles del Estado, tenía suficiente instrucción y dominaba la elocuencia: de haber sido otras sus costumbres, hubiese podido regir admirablemente los asuntos del imperio. Con frecuencia sus actos estaban en pugna con la moral; pero el gran escándalo lo dio al abandonar a su legítima esposa para vivir con su nuera.

El santo patriarca no podía tolerar tamaño escándalo, tanto más odioso cuanto de más alto venía. Para reducirle, valióse de paternales exhortaciones; pero como viera que sus palabras no producían enmienda alguna, al. notar el día de la Epifanía la presencia del patricio Bardas en la sagrada Mesa, dispuesto a recibir la Comunión a pesar de seguir con sus públicos desórdenes, cual nuevo Juan Bautista, recordóle sus obligaciones domésticas y, apartándose luego, lanzó contra él la excomunión.

A partir de aquel momento. Bardas concibió contra el patriarca un odio mortal. Para saciar su venganza, necesitaba, ante todo, deshacerse de la princesa Teodora, cuya virtud era un obstáculo para realizar sus planes. Nada le arredró; obtuvo que el emperador le cortase el cabello y la encerrase en un monasterio; Miguel III, hijo desnaturalizado, no titubeó, y dio su madre trato tan indigno como afrentoso; que cuando las pasiones ciegan al hombre, pierde éste el gobierno de la conciencia y se hace sordo a las voces del corazón y los llamamientos del deber.

Bardas, después de este atropello, valiéndose de la calumnia, y dominando por completo al voluble y perverso emperador, no encontró oposición para arrancar a Ignacio de la silla episcopal que con tanta gloria y celo ocupaba desde hacía once años, ni para confinarlo en el monasterio que anteriormente fundara en Terebinto (857).

El perverso déspota, aun no estaba satisfecho. Quería anular al santo obispo y hacer que el pueblo le olvidara; en su insensatez, abrigó la ilusión de que el patriarca, doblegándose a su voluntad, dimitiría voluntariamente, pero cuantas tentativas y esfuerzos hizo se estrellaron al chocar contra la firmeza de nuestro Santo. Sin esperar un consentimiento que nunca llegaba, el ministro, por su propia autoridad, completamente laica, dio un sucesor al patriarca Ignacio en la persona de Focio, secretario de Estado y primer caballerizo del emperador. Este sacrílego intruso era político sagaz y de gran ambición; una vez ganada la gracia del emperador, obtuvo que un obispo suspenso le confiriese los órdenes sagrados y el episcopado en seis días.

En este patriarca improvisado hallábanse reunidas brillantes cualidadades con perversos instintos: era de gran ingenio, poseía amplios conocimiento en todas las ramas del saber, tenía verdadera pasión por el estudio, al que dedicaba largas vigilias para imponerse en las ciencias eclesiásticas; su flexibilidad era admirable; se adueñaba de los oyentes por sus insinuantes maneras y de los lectores, por la fuerza sugestiva de su estilo; a esto unía una energía indomable. Estas excelencias veíanse afeadas por una ambición sin límites y un orgullo jamás domeñado. Tales eran las características de Focio, promotor del cisma griego.

Considerando su posición poco airosa, mientras el pontífice legítimo no se decidiera a dimitir espontáneamnte, trató de ganarle por la persuasión. A este efecto le envió unos obispos que, con falaces palabras, había ganado a su partido, con el fin de que lograran del santo patriarca una abdicación formal, como medio seguro de conjurar la tormenta iniciada. Sabiendo Ignació que si cedía no solamente quedaba en entredicho su buen nombre, sino que peligraba el bien de su amada Iglesia, mantúvose firme y nada fue capaz de hacerle retroceder un solo paso.

Con todo, Focio no se consideró vencido. Con el apoyo de Bardas, íntimo amigo, probó de presentar ante el emperador al venerable obispo como revoltoso y conspirador. Todo salía a pedir de boca. Hízose información jurídica y fueron enviados agentes a Terebinto, para conseguir, aunque fuera a viva fuerza, de los familiares y domésticos del santo patriarca, una declaración contraria a él; pero, gracias a la protección del cielo, fue inútil aquel empeño. Desde entonces empezó para Ignacio, con el trato inhumano de sus perseguidores, el calvario de su vida.

Fue traslalado a la isla de Hiera —hoy llamada Vulcano— , donde estuvo algún tiempo sufriendo prisión en un establo de cabras; después, lleváronle al arrabal de Prometeo, cerca de Constantinopla, bajo la custodia de un déspota y brutal carcelero, que en cierta ocasión le rompió los dientes de un puñetazo. Luego fue conducido a Numere, más tarde a Mitilene, en la isla de Lesbos, donde permaneció seis meses (859). Cansados de tanta correría, volviéronle a Terebinto: estos cambios no aliviaron sus penas; tan sólo fueron modalidades y sucesivas fases de su largo y doloroso martirio.

No recibían mejor trato sus amigos y partidarios. Los obispos que permanecieron fieles a su metropolitano, al igual que los sacerdotes que admiraban a Ignacio y lo presentaban como perseguido por la fe, sufrían molestos interrogatorios, para luego, cargados de grillos y cadenas, ser arrojados en cárceles inmundas y confundidos con los criminales de peor laya.

Los habitantes de Constantinopla no permanecían impasibles ante tanta injusticia y se indignaban con estas persecuciones que recordaban los pretéritos tiempos del paganismo. El clero, los obispos, incluso los partidario de Focio, empezaron a mostrar desconfianza y a reaccionar en favor de Ignacio.

Reconociólo el usurpador, pero como no retrocedía ante ninguna idea, por audaz que fuese, imaginó ganar para su causa al Pontífice romano, que a la sazón lo era San Nicolás I el Grande; pretendió, aunque parezca increíble, hacerle ratificar su propia elección, contraria a todas las leyes canónicas, y la deposición del patriarca Ignacio, llevada a efecto por él contra toda razón y justicia.

NUEVOS MANEJOS CRIMINALES. — EL PAPA DESTITUYE A FOCIO Y RESTABLECE A IGNACIO

En esta nueva empresa hizo Focio derroche de ingenio, de falaz diplomacia y pérfidas intrigas, tan odiosas como los embustes que empleó para salir vencedor. Pero el Papa no cayó en el lazo del nuevo sofista. ni jamás consintió en lo que pretendía el intruso. Envió como legados especiales a dos obispos, Zacarías de Agnani y Rodoaldo de Porto, con la misión de examinar, en su nombre, asunto tan enmarañado.

Llegados los emisarios, en lugar de ser recibidos con los honores debidos a su categoría, tuviéronlos como secuestrados y completamente aislados durante tres meses, de modo que no pudieron conocer la verdad; fueron de tal manera embaucados, que terminaron por venderse al enemigo. Olvidando por completo sus deberes, a los quince meses presidían un pseudo Concilio formado por unes 320 obispos que, teniendo en cuenta las calumnias depuestas por 72 falsos testigos contra Ignacio, le condenaron y depusieron, considerando su elección, después de once años, nula y sin efecto. No contento Focio con este primer éxito, atrevióse a asignar a su víctima la tumba del infame emperador Constantino Coprónimo. para que le sirviera de cárcel. En esta mansión funeraria, de tan reducidas dimensiones que apenas tenía cabida para un hombre acostado, estuvo el venerable obispo por espacio de quince días sin poder dormir, con poco alimento y con toda suerte de incomodidades.

Entonces, cuando se le creyó bastante debilitado, uno de sus carceleros le tomó la mano y le hizo trazar a la fuerza una cruz en la parte inferior de un pergamino en blanco. Era como su firma puesta de antemano a una fórmula abdicatoria redactada por Focio, para ser enviada al emperador.

A la vista del documento, Miguel III creyó de buena fe en su autenticidad y ordenó la libertad del prisionero; éste retiróse a descansar una temporada en una finca que su madre poseía en Pose; aprovechando la tranquilidad de su retiro y las facilidades de que disponía, hizo una relación verídica de los hechos arriba indicados, para informar al Papa acerca de las injusticias de que era objeto y de la defección de los legados pontificios.

La libertad del santo patriarca inquietaba grandemente a Focio; no creyéndose seguro en tan alto y tan mal logrado puesto, quiso anular completamente a su rival, valiéndose para ello de la injusticia y de la violencia más cruel; su plan consistía en apoderarse de Ignacio y exigirle públicamente, en la iglesia de los Santos Apóstoles, una renuncia formal.

Celebrábase la festividad de Pentecostés, cuando la casa habitada por Ignacio fue de improviso acordonada por una tropa de soldados, enviados por el intruso. Considerando su inminente peligro, Ignacio pensó en huir; llegada la noche, vistióse la indumentaria de un esclavo y, cual mozo de cuerda, cargó sobre sus hombros dos grandes cestos; ayudado de este disfraz, atravesó las filas de los guardas sin ser reconocido; más tarde fue trasladado a un islote, al otro lado de la Propóntide, en donde vivió como mendigo.

Focio encargó que lo buscaran inmediatamente: los monasterios vecinos a Constantinopia sufrieron minuciosa inspección; repetidas veces personáronse los emisarios en la isla que le servía de refugio, cruzándose frecuentemente con él sin reconocerlo. Es cierto que los malos tratos y privaciones le habían desfigurado, pero también es de admirar cómo la Providencia le guardaba.

Esta persecución coincidió con un terremoto: por espacio de cuarenta días bamboleáronse los edificios de Constantinopla y llenáronse de pánico sus moradores. El pueblo vio en ello un castigo por la persecución de que era objeto el santo patriarca. Lo mismo el Emperador que el célebre Bardit y el funesto Focio, tuvieron miedo e inmediatamente publicaron un decreto por el que permitían a Ignacio volver a su monasterio. Así lo hizo el Santo, y, ¡admirable coincidencia!, los movimientos sísmicos terminaron con su llegada.

San Nicolás I llegó a conocer la verdad; su corazón paternal sufrió hondo pesar al enterarse de tamaña injusticia acompañada de tanto escándalo. Sin pérdida de tiempo, dispúsose a remediar tal situación.

Por el año 861 convocó un Concilio en Roma para proceder, según justicia, con los legados prevaricadores. con Focio y con Ignacio. Se lanzó la excomunión contra los perseguidores de nuestro Santo; el intruso fue depuesto, excluido de todo honor eclesiástico y retiradas sus licencias sacerdotales; proclamóse la inocencia de la víctima y le fueron reconocidos cuantos derechos tenía.

Desde este momento quitóse Focio la máscara y se alzó frente a la Santa Iglesia. Sus violencias e impiedades no tuvieron límites: falsificó cartas procedentes de Roma e inventó otras de Ignacio para indisponerle del todo con el emperador; mientras, aplaudía e indignamente halagaba a Miguel en todas sus manías sacrílegas; éste, siguiendo sus malas costumbres, permanecía con la de parodiar la liturgia y querer administrar el sacramento del Orden Sagrado, a gente ruin y sin conciencia. Miguel nombróse un patriarca llamado Teófilo, y decía a cuantos querían oírle: «Teófilo es mi patriarca, Focio el de Bardas, e Ignacio es el de los cristianos».

TRIUNFO FINAL DE IGNACIO

EL cesar Bardas, protector de Focio, pereció asesinado por orden elemperador Miguel el año 866, en una expedición contra los sarracenos de la isla de Creta. El mismo Miguel no tardó en seguirle a la tumba: estando en completo estado de embriaguez, fue muerto por su rival y sucesor, Basilio I el Macedónico, soldado afortunado y valeroso que hacía un año era su colega en el gobierno.

Con Basilio el Macedónico, la Iglesia de Constantinopla se dispuso gozar de una era de paz y prosperidad. El nuevo emperador, conocedor todas las bajezas de Focio, no estaba dispuesto a soportarle. Su primer orden fue recluir al intruso en el monasterio de Scepe y reintegrar, con todo el honor debido, al legítimo patriarca en su cargo. Con esta reparación tan acertada, agradó al pueblo, cansado ya de tanta injusticia. Por otra parte, la santidad de la víctima habíase hecho más patente con la perscusión sus primeros actos, dirigidos por la prudencia unida a la bondad de las palabras que salían de sus labios, contrastaban tanto con la falacia de que, sin dificultad alguna, ganóse el afecto de todos.

El primer cuidado de Ignacio fur remediar los pasados males. Usando de su pleno derecho, prohibió ejercer las funciones sacerdotales, no solamente al usurpador, sino a cuantos recibieran de sus manos la ordenación sacerdotal o episcopal, y a los que persistían en su comunión. En cambio, mostróse benévolo con los sacerdotes y obispos que, arrastrados por las falsas promesas de Focio u obligados por sus amenazas, habían caído en el engaño, y que ahora, contritos y humillados, solicitaban la penitencia que asignan los cánones a los prevaricadores.

El intruso compareció en varias ocasiones ante el cuarto Concilio constantinopolitano para defenderse: las más de las veces guardaba despectivo silencio; en otras, se consideraba víctima de la perfidia, y su orgullo hacía que se comparase a Jesucristo presentado injustamente ante Herodes y Pilato. A pesar de tanta hipocresía, quedaron manifiestas todas sus iniquidades y fue condenado por la asamblea.

Lo que causa más admiración, es ver cómo Focio, debido a su singular perspicacia, se levantó pronto de semejante abatimiento, y, a despecho de los anatemas, atrevióse a reanudar públicamente sus funciones episcopales, se atrajo el favor de la corte y sedujo a todo el Oriente.

El santo patriarca gemía entretanto en su interior y deploraba no hallar remedio a tanto mal. Llegado a una edad muy avanzada y lleno de achaques, sufridos con admirable resignación, no cesaba de pedir a Dios, librase a su alma del cuerpo que la aprisionaba. El Señor oyó su plegaria el 23 de octubre del año 877, o mejor del 878.

Grande fue la veneración que el pueblo le profesó desde el instante de su feliz tránsito: disputáronse y se dividieron, para guardarlos como preciosas reliquias, cuantos objetos le pertenecían o habían recibido el contacto de su cuerpo. Su postrer morada, en donde Dios manifestó la santidad de su siervo con multitud de prodigios, fue la iglesia del monasterio de San Miguel, fundada por él mismo a orillas del Bósforo.

El Santo de cada día

por Edelvives

Leer el Santo Evangelio del día y catena aurea