MISTERIOS DE INIQUIDAD

DECIMEJORGE ADULTERA A SAN VICENTE DE LERINS

El 11 de octubre próximo-pasado, Decimejorge retornó al tema de la pena de muerte. Ya lo había hecho el domingo 21 de febrero de 2016, luego del Angelus dominical.

En esta nueva ocasión no fue al pasar, sino que le dedicó todo el Discurso con motivo del nefasto XXVº aniversario del catastrófico catecismo de la iglesia conciliar.

En los Especiales de octubre de 2016 ya me he referido a la cuestión de la pena de muerte, enseñanza siempre combatida, como sabemos, por los enemigos de la Fe.

Dichos Especiales serán nuevamente publicados en el blog, junto con el texto completo de los dos documentos bergoglianos.

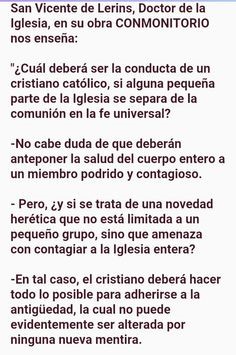

Por lo tanto, ahora sólo quiero mostrar la habilidad de Bergoglio en sembrar cizaña en medio del buen trigo: para hacer pasar la novedad modernista cita el Conmonitorio de San Vicente de Lerins.

Leamos primero los dos párrafos de su discurso en que Decimejorge hace referencia a obra del monje leriniano (Ver Aquí); destaco en azul lo perteneciente al Conmonitorio:

Aquí no estamos en presencia de ninguna contradicción con la enseñanza del pasado, porque la Iglesia siempre ha enseñado de manera coherente y autorizada la defensa de la dignidad de la vida humana, desde el primer instante de su concepción hasta su muerte natural. El desarrollo armónico de la doctrina, sin embargo, requiere que se deje de sostener afirmaciones en favor de argumentos que ahora son vistos como definitivamente contrarios a la nueva comprensión de la verdad cristiana. Además, como ya mencionaba san Vicente de Lerins: «Quizá alguien diga: ¿Ningún progreso de la religión es entonces posible en la Iglesia de Cristo? Ciertamente que debe haber progreso, y muy grande. ¿Quién podría ser tan hostil a los hombres y tan contrario a Dios que intentara impedirlo?» (Conmonitorium, 23.1: PL 50). Es necesario, por tanto, reafirmar que por grave que haya sido el delito cometido la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona.

(…)

La Tradición es una realidad viva y sólo una mirada superficial puede ver el «depósito de la fe» como algo estático. La Palabra de Dios no puede ser conservada con naftalina, como si se tratara de una manta vieja que hay que proteger de la polilla. ¡No! La Palabra de Dios es una realidad dinámica, siempre viva, que progresa y crece porque tiende hacia un cumplimiento que los hombres no pueden detener. Esta ley del progreso, según la feliz formulación de san Vicente de Lerins: «Annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate» (Conmonitorium, 23.9: PL 50), pertenece a la peculiar condición de la verdad revelada en cuanto que es transmitida por la Iglesia, y no comporta de manera alguna un cambio de doctrina.

Leamos ahora completo el número 23 del Conmonitorio, destaco en azul lo citado por Bergoglio, y en rojo las importantes omisiones que adulteran la doctrina de San Vicente:

El progreso del dogma y sus condiciones

Quizá alguien diga: ¿ningún progreso de la religión es entonces posible en la Iglesia de Cristo?

Ciertamente que debe haber progreso, ¡Y grandísimo! ¿Quién podría ser tan hostil a los hombres y tan contrario a Dios que intentara impedirlo? Pero a condición de que se trate verdaderamente de progreso por la fe, no de modificación.

Es característica del progreso el que una cosa crezca, permaneciendo siempre idéntica a sí misma; es propio, en cambio, de la modificación que una cosa se transforme en otra.

Así, pues, crezcan y progresen de todas las maneras posibles la inteligencia, el conocimiento, la sabiduría, tanto de la colectividad como del individuo, de toda la Iglesia, según las edades y los siglos; con tal de que eso suceda exactamente según su naturaleza peculiar, en el mismo dogma, en el mismo sentido, según una misma interpretación.

Que la religión de las almas imite el modo de desarrollarse los cuerpos, cuyos elementos, aunque con el paso de los años se desenvuelven y crecen, sin embargo permanecen siendo siempre ellos mismos. Hay gran diferencia entre la flor de la infancia y la madurez de la ancianidad; no obstante, quienes ahora son viejos son los mismos que fueron adolescentes. El aspecto y el porte de un individuo cambiarán, pero se tratará siempre de la misma naturaleza y de la misma persona. Los miembros de un lactante son pequeños y más grandes los de los jóvenes, y siguen siendo los mismos. Tantos miembros tienen los adultos cuantos tienen los niños; y si algo nuevo aparece en edad más madura, ya preexistía en el embrión; así, nada nuevo se manifiesta en el adulto que ya no se encontrase de forma latente en el niño.

No cabe ninguna duda de que éste es el proceso regular y normal del progreso, según el orden preciso y bellísimo del crecimiento: el crecer en la edad revela en los grandes las mismas partes y proporciones que la sabiduría del Creador había delineado en los pequeños. Si la forma humana adoptase con el tiempo un aspecto extraño a su especie, si se le añadiese o se le quitase algún miembro, necesariamente todo el cuerpo moriría o se haría monstruoso, o al menos se debilitaría.

Estas mismas leyes de crecimiento debe seguir el dogma cristiano, de modo que con el paso de los años se vaya consolidando, se vaya desarrollando en el tiempo, se vaya haciendo más majestuoso con la edad, pero de tal manera que siga siempre incorrupto e incontaminado, íntegro y perfecto en todas sus partes y, por así decir, en todos sus miembros y sentidos, sin admitir ninguna alteración, ninguna pérdida de sus propiedades, ninguna variación en lo que está definido.

Pongamos un ejemplo. Nuestros padres, en el pasado, han sembrado en el campo de la Iglesia el buen grano de la fe; sería por demás injusto e inconveniente si nosotros, sus descendientes, en lugar del trigo de la auténtica verdad tuviésemos que recolectar la cizaña fraudulenta del error. En cambio, es justo que la siega corresponda a la siembra y que recojamos, cuando el grano de la doctrina llega a la madurez, el trigo del dogma. Si con el paso del tiempo, una parte de la semilla original se ha desarrollado alcanzando felizmente la plena madurez, no se puede decir que haya cambiado el carácter específico de la semilla; puede darse un cambio en el aspecto, en la forma, una concreción más precisa, pero la naturaleza propia de cada especie permanece intacta.

No suceda jamás, pues, que los rosales de la doctrina católica se transformen en cardos espinosos. No suceda jamás, repito, que en este paraíso espiritual donde retoñan el cinamomo y el bálsamo, despunten a escondidas la cizaña y el acónito. Todo lo que la fe de los padres ha sembrado en el campo de Dios que es la Iglesia, es lo que debe ser cultivado y custodiado por el celo de los hijos; solamente esto debe florecer, y no otra cosa; debe florecer y madurar, crecer y alcanzar la perfección.

Es legítimo que los antiguos dogmas de la filosofía celestial, al correr de, los siglos, se afinen, se limen, se pulan; pero sería impío cambiarlos, desfigurarlos, mutilarlos. Adquieran, al contrario, mayor evidencia, claridad, precisión; pero es necesario que conserven siempre su plenitud, integridad, propiedad.

Si se concediese, aunque fuera para una sola vez, permiso para cualquier mutación impía, no me atrevo a decir el gran peligro que correría la religión de ser destruida y aniquilada para siempre. Si se cede en cualquier punto del dogma católico, después será necesario ceder en otro, y después en otro más, y así hasta que tales abdicaciones se conviertan en algo normal y lícito. Y una vez que se ha metido la mano para rechazar el dogma pedazo a pedazo, ¿qué sucederá al final, sino repudiarlo en su totalidad?

Si se empieza a mezclar lo nuevo con lo antiguo, lo extraño con lo que es familiar, lo profano con lo sagrado, en breve este desorden se difundirá por todas partes, y nada en la Iglesia permanecerá intacto, íntegro, sin mancha; y donde antes se levantaba el santuario de la verdad pura e incorrupta, precisamente en ese lugar, se levantará un lupanar de infamias y de torpes errores.

Que la misericordia divina mantenga alejado de la mente de los suyos este crimen; que esto no sea más que una locura de los impíos. La Iglesia de Cristo, custodio vigilante y prudente de los dogmas que le han sido confiados, no cambia nunca nada en ellos, ni les quita o añade nada; no rechaza lo que es necesario ni añade lo que es superfluo; no deja que se le escape lo que es suyo ni se apropia de lo que pertenece a otros. Al tomar cautelosamente con fidelidad y prudencia las doctrinas antiguas, sólo busca hacer con sumo celo lo siguiente: perfeccionar y perfilar lo que ha recibido de la antigüedad de una manera solamente esbozada; consolidar y reforzar lo que ha sido expresado con precisión; custodiar lo que ha sido ya confirmado y definido.

En realidad, ¿qué fines se propuso obtener siempre la Iglesia con los decretos conciliares, si no ha sido el que se crea con mayor conocimiento lo que antes ya se creía con sencillez; que se predique con mayor insistencia lo que antes ya se predicaba con menor empeño; que se venere con mayor solicitud lo que ya antes se honraba con demasiada calma?

Esto y no otra cosa ha hecho siempre la Iglesia con los decretos de los concilios, provocada por las innovaciones de los herejes: transmitir a la posteridad en documentos escritos lo que había recibido de nuestros padres mediante sólo la tradición; resumir en fórmulas breves una gran cantidad de nociones y, más frecuentemente, con el fin de ilustrar la inteligencia, especificar con términos nuevos y apropiados una doctrina no nueva.

Vale la pena leer el número 24 del Conmonitorio, en el cual San Vicente nos previene:

Estar en guardia ante los herejes

Pero volvamos a la exhortación del Apóstol: «¡Oh Timoteo!, guarda el depósito, evitando las novedades profanasen las expresiones». Evítalos, le dice, como se hace con una víbora, con un escorpión, con un basilisco, para que no solamente el contacto, pero ni siquiera su vista y su aliento te hieran.

Ahora bien: ¿qué significa evitar? Con gente así no debéis ni tomar bocado. Y también: Si viene alguno a vosotros, y no trae esta doctrina —¿y qué doctrina, sino la católica universal, que permanece siendo única e idéntica a través de los siglos, en una incorrupta tradición de verdad, y que permanecerá así siempre?— no le recibáis en casa, ni le saludéis. Porque quien le saluda participa en sus acciones perversas.

El Apóstol nos hablaba de novedades profanas en las expresiones. Ahora bien, profano es lo que no tiene nada de sagrado ni religioso, y es totalmente extraño al santuario de la Iglesia, templo de Dios. Las novedades profanas en las expresiones son, pues, las novedades concernientes a los dogmas, cosas y opiniones en contraste con la tradición y la antigüedad; su aceptación implicaría necesariamente la violación poco menos que total de la fe de los Santos Padres. Llevaría necesariamente a decir que todos los fieles de todos los tiempos, todos los santos, los castos, los continentes, las vírgenes, todos los clérigos, los levitas y los obispos, los millares de confesores, los ejércitos de mártires, un número tan grande de ciudades y de pueblos, de islas y provincias, de reyes, de gentes, de reinos y de naciones, en una palabra, el mundo entero incorporado a Cristo Cabeza mediante la fe católica, durante un gran número de siglos ha ignorado, errado, blasfemado, sin saber lo que debía creer. Evita, pues, las novedades profanas en las expresiones, ya que recibirlas y seguirlas no fue nunca costumbre de los católicos, y sí de los herejes.

En realidad, ¿qué herejía no ha surgido bajo un nombre en un lugar y en una época determinados? ¿Quién jamás ha fundado una herejía sin separarse antes del acuerdo con la universalidad y la antigüedad de la Iglesia Católica?

Los ejemplos nos muestran esto de manera evidentísima. En efecto, ¿quién nunca, antes del impío Pelagio, tuvo la presunción de atribuir al libre albedrío el poder tan grande de pensar que el auxilio de la gracia no es necesario para cada uno de los actos, para llevar a cabo las buenas obras? ¿Quién, antes de su monstruoso discípulo Celestio, negó que todo el género humano está contaminado por el pecado de Adán?

Antes del sacrílego Arrio, ¿quién tuvo la audacia de rasgar la unidad de la Trinidad o de confundirla, como el pérfido Sabelio? Antes del rigidísimo Novaciano, ¿quién había dicho que Dios era cruel, porque prefería la muerte del agonizante a que se convirtiese y viviese?

¿Quién, antes de Simón Mago, duramente castigado por la reprimenda apostólica —y de quien proviene la antigua riada de torpezas que, por sucesión ininterrumpida y oculta, ha llegado hasta Prisciliano—, se atrevió a decir que el Dios creador es el autor del mal, es decir, de nuestros delitos, de nuestras impiedades, de nuestros vicios? Este afirma que Dios, con sus propias manos crea la naturaleza humana estructurada de manera que, por movimiento espontáneo y bajo el impulso de una voluntad necesitada, no puede más, no quiere más que pecar. Agitada e incendiada por las furias de todos los vicios, se ve arrastrada con ansia inagotable a los abismos de toda suerte de crímenes.

Ejemplos como éstos los hay para nunca acabar, pero dejémoslos en aras de ser breves. Demuestran a todos con evidencia que la actitud normal y ordinaria de cualquier herejía es gozarse en las novedades profanas y sentir hastío ante los dogmas de la antigüedad, hasta el punto de naufragar en la fe a causa de las discusiones de una falsa ciencia.

En cambio, es propio de los católicos custodiar el depósito transmitido por los Santos Padres, condenar las novedades profanas y, como muchas veces repitió el Apóstol, descargar el anatema sobre quien tiene la audacia de anunciar algo diverso de lo que ha sido recibido.

Sobre la cuestión de la pena de muerte, los invito a leer y escuchar el Especial que se le ha dedicado y pronto será publicado nuevamente.

Padre Juan Carlos Ceriani