LA ARMADURA DE DIOS

CARDENAL DON ISIDRO GOMÁ Y TOMÁS

ARZOBISPO DE TOLEDO — PRIMADO DE ESPAÑA

LA FAMILIA

CAPÍTULO V

III.- DEBERES DE LA MADRE

Indicados vuestros derechos principales en la familia, debiera tratar de vuestros deberes, madres cristianas.

Pero, ¿quién se atreverá a hablar de los deberes que os impone la maternidad, cuando vosotras sois las solas que podéis medirlos en toda su extensión y profundidad; cuando vosotras, las madres españolas, sois las que dais lecciones de su cumplimiento a todo el mundo, porque sois las más grandes cumplidoras de ellos?

Pero, quedaría un hueco en estas lecciones, si no tocara, aunque rápidamente, este punto, y voy a recordaros lo que todas vosotras sabéis y practicáis.

Vosotras, os he dicho, tenéis igualdad absoluta de derechos morales con el esposo en la familia: luego tenéis el deber de respetarlos y conservarlos.

¡Respetar y conservar vuestros derechos! Alguien ha dicho que no hay necesidad de incitaros al cumplimiento de vuestros deberes en este punto, porque sois excesivamente celosas de vuestros derechos, sobre todo en lo que atañe al lugar que jerárquicamente os corresponde en el hogar.

La mujer, se ha dicho, tiende, naturalmente a hacerse un trono, y es de admirar la sagacidad, el tesón, la estrategia que despliega para ser, no ya la reina de la casa, como lo es, sino la reina de todo y de todos los de la casa. «Lo que la mujer quiere, Dios lo quiere», decían los antiguos. Por eso la mujer triunfa siempre, apelando para ello a la astucia, a los halagos, a las súplicas, a las lágrimas, cuando no a la amenaza o a la lucha abierta.

Bien; pero también se ha dicho que el matrimonio es la esclavitud legal de la esposa; que, como dicen los orientales, jamás la mujer debe ser un ser emancipado; que cuando niña, depende de la tutela de los padres; cuando esposa, de la del marido; cuando viuda, de la de los hijos; cuando sola y sin hijos, de la de los más próximos parientes.

Son criterios de derecho que vosotras debéis resolver con vuestro tino en conservar en el hogar el justo punto que os corresponde. Voy a indicároslo.

Mulieres viris suis subditae sint, dice el Apóstol: Que las esposas estén sujetas a sus maridos (Efes., 5, 22). Este es vuestro primer deber; inclinaros con respeto ante el marido que justamente ejerce su autoridad. Es una exigencia de régimen en la sociedad doméstica; y lo que atañe al régimen es vital en toda sociedad. Régimen de amor por parte del marido; sujeción de amor por parte de la esposa. Y en estos momentos de la vida de familia, y en las mutuas relaciones entre marido y mujer, en que parece que el marido se excede en el ejercicio de su autoridad, o la mujer se propasa en un conato de resistencia, cedan mutuamente de lo que reputen sus derechos para el bien de la paz conyugal y para el ejemplo de la familia. Esta es la norma que debéis seguir en la delicada casuística de la vida conyugal.

Pero, oh madres, cuando el agravio inferido a vuestra posición en el hogar sea manifiesto; cuando se pretenda obrar en vosotras una capitis diminutio, como decían los antiguos, una mutilación en perjuicio de vuestros derechos morales; con afrenta de los deberes que imponen al marido la unidad, la indisolubilidad, la santidad del vínculo conyugal; en mengua de la fe que profesáis; con escarnio de la religión o de las santas costumbres; cercenando vuestra acción cristiana en la familia para laicizarla ; entonces, os lo digo en nombre de Dios: resistíos; tenéis el deber de hacerlo, porque vosotras, tanto como vuestros esposos y vuestros hijos, debéis conservar todo el valor de todos los factores morales en la familia cristiana.

Vuestros maridos, cristianos e hidalgos como son, no tomarán a mal excite vuestro celo en este punto, porque no hago con ello más que salvaguardar la dignidad y la santidad de sus hogares.

Madres: tenéis el deber doméstico y social de la maternidad, es decir, de la fecundidad; cuanto más fecundas, más madres; luego tenéis el deber de oponeros a que se defraude vuestra maternidad.

Madres: tenéis derecho a que no se mancille vuestro honor; luego tenéis el deber de protestar, para no hablaros de otros derechos que podéis ejercer, contra todo aquello que mancille vuestra honra, de señalar y denunciar lo que pudiera ponerla en entredicho.

Madres: en la familia cristiana deben ser intangibles los principios de nuestra religión santísima. La familia cristiana está toda ella embebida de nuestra religión divina. Si un día el padre o los hijos olvidan sus deberes en este punto, y, con el chiste volteriano, o con la grosera calumnia, o con manifestación paladina de doctrinas heterodoxas, vulneran nuestra religión y vuestros sentimientos, tenéis el deber de decirles que no es lícito socavar los cimientos de la familia, ya que la religión es el primero de sus aglutinantes.

Madres: si sois vosotras personalmente las que sufrís la injuria en vuestra dignidad; si se os insulta, si se os maltrata, si se os abochorna con mengua de vuestro prestigio, podréis sufrir cristianamente la injuria; pero deberéis apelar a todos los medios para que se respeten vuestros derechos, a la ternura, a las lágrimas, a los buenos oficios de los deudos; podréis apelar, en casos graves, a la justicia, buscando en ella amparo o vindicta.

La familia es un encadenamiento de jerarquías, que no pueden anularse sin que la pequeña sociedad se deshaga. Cada una de ellas tiene el deber de conservarse en su puesto, como las ruedas de un reloj, para que no se dé el espectáculo de la anarquía en lo que llamábamos la semilla de la república.

Os he dicho, en segundo lugar, que tenéis el derecho de colaborar con el padre en la educación de vuestros hijos. A este derecho corresponde el deber correlativo de hacerlo. Y para hacerlo, ya os diré en qué forma, debéis prepararos para dar a este incomparable recurso de la maternidad su máxima eficacia.

La humanidad, señoras madres, se forma cabe vuestro pecho y sobre vuestras rodillas. Si las madres estuviesen a la altura de estas grandes cristianas que fueron las de San Gregorio y San Crisóstomo y San Agustín, madres casi diría tan grandes como sus grandes hijos, entonces la humanidad sería gloriosa; porque si el padre es el guarda-sellos de Dios, la madre es la que imprime el sello de Dios en sus hijos, antes que el padre y más profundamente que el padre.

Pero consentidme un momento que os diga que muchas madres no están preparadas para esta función gloriosa de la educación moral. Si lo hubiesen estado, y salvando siempre las excepciones hijas de mil circunstancias diversas, no hubiesen visto la prevaricación del pensamiento de sus hijos, ni la ruina de su corazón. Ni hubiesen tenido que lamentar la frivolidad y la disipación de sus hijas.

Lenguaje duro, madres, como el hierro que lleva a la carne viva para sanarla. Lenguaje duro de censura, no para vosotras, que tenéis todas un corazón de oro, que sois la flor de nuestra sociedad y de nuestra religión, sino del ambiente en que vivimos, de la rutina que os ha enmohecido y de la que sois las primeras víctimas.

Si la humanidad se forma sobre las rodillas de las madres, so pena de quedar deformada, de pensamiento y de corazón, vosotras tenéis el deber de tener a vuestros hijos sobre vuestras rodillas. Vuestra sagacidad comprenderá lo que bajo esta metáfora se encierra, y la costumbre detestable que con ella se denuncia.

Hablando Pascal de las madres que lo han sido hasta llevar al hijo al mundo, pero que luego, por fútiles motivos, de comodidad, de costumbres, de personal egoísmo, para que no se malogre una belleza que no hará más que acrecentarse cuando aparezca con los santos estigmas de la maternidad, entregan a manos mercenarias a los pedazos de su corazón; de las que se desentienden de su educación primera porque la frivolidad las condena a exorbitar del hogar, hacia los espectáculos, los viajes, las reuniones mundanas, dice: «Para mí, esta actitud es monstruosa; ella me irrita y me espanta; yo no tengo palabras para calificar a una criatura tan extravagante».

«La lactancia maternal, ha dicho un doctor, es un deber indicado por la naturaleza, prescrito por la moral, recomendado por la higiene… Ella favorece tanto a la madre como al hijo, y la preserva de varios accidentes; no es verdad que debilite su temperamento, antes le fortifica… El tierno infante que ha llevado la madre en sus entrañas no llega a ser verdaderamente suyo, hecho de su carne y de su vida, sino después que ha absorbido de su seno lo que se ha llamado con razón «la sangre blanca» de la madre»… (Dr. Surbled : La morale dans ses rapports avec la médicine t l’hygiène).

Y si por motivos graves, y con el consejo de un médico competente, debe la madre entregar a una extraña el fruto de su vida, tiene el deber de buscar en ella salud perfecta y costumbres intachables. Lleva este primer alimento algo de la substancia del cuerpo y del alma de la que lo suministra.

Mirad, madres, este rayo de sol matinal que besa el capullo y hace que se desplieguen hermosos los pétalos de la flor; este rayo de sol es el rayo de vuestra inteligencia, que viene a caldearse en vuestro corazón, horno inextinguible de amor para vuestros hijos, y que se proyecta sobre su inteligencia y su corazón para abrirles a la primera luz de la vida.

En vano buscaréis para vuestros hijos este rayo cálido, este entendimiento de amor, que a través de las carnes aún cristalinas de vuestros hijuelos llegue a envolver su alma blanca para que se abra al sol de la verdad y del amor. Este rayo es vuestro rayo, que no le debe faltar a vuestro hijo; esta es vuestra obra, que no debéis confiar a quien no sea la madre de vuestro hijo.

Por este rayo, por esta obra empieza la grandeza de vuestro hijo y la grandeza de la humanidad; que la humanidad, repito, se forma sobre el pecho y sobre las rodillas de la madre.

«En la sonrisa empieza el niño a conocer a la que es su madre», dijo el poeta; y en la sonrisa, y en los ojos, y en las actitudes, añadiré yo, la madre empieza a conocer a su hijo, su temperamento, su inteligencia, su corazón, su sensibilidad. Es entonces ya cuando se entabla la relación espiritual entre la madre y el hijo, que será tan íntima y que podrá ser tan eficaz como la relación orgánica que les ha mantenido unidos durante la gestación.

Es entonces cuando, entre balbuceos y sonrisas y entre ternezas y amables reprensiones, en estos maravillosos coloquios en que habla sola la madre y responde el hijo con sus ojos abiertos y con sus risas de ángel y con sus esfuerzos vocales, se transfunde de la madre al hijo el misterio de la palabra, y con él, el del pensamiento y del corazón, en lo que tienen de más asequible para el hijo, que es el misterio del pensamiento y del corazón de la madre.

¿Cómo, madres, podríais obrar esta vivisección entre vuestra alma y el alma de vuestros hijos? De ella resultaría una casi mutilación de su naturaleza, porque Dios ha querido que la madre sea como la caridad, «madre y nodriza del hijo», en el cuerpo y en el espíritu, hasta que el hijo pueda valerse.

Y para cuando vuestros hijos sean crecidos, debéis formar vuestras inteligencias, madres cristianas, que no le basta a una madre tener buen corazón como lo tenéis todas, sino que debe tener un gran depósito de verdad que transmita al hijo. Vuestros hijos os acosan a preguntas; vosotras lo sabéis, como no ignoráis la dificultad de apagar esta hambre mental que crece en el hombre con la vida. ¿Qué le daréis al pensamiento de vuestro hijo, si está el vuestro vacío? Y si no le llenáis vosotras con ideas sanas y fuertes, según su capacidad, vendrán gentes extrañas, vendrán más tarde las lecturas furtivas y le llenarán de insulseces, de ridículas fantasías, quizás de errores.

La verdad, madres, la verdad, que es el pan del espíritu. Verdad que prevenga los posibles ataques del error, pues, como dice el refrán, quien da primero da dos veces. Verdad sobre la religión y sus misterios, sobre la ley cristiana y los deberes que impone. Verdad sobre los hechos complejos de la vida, en lo que deban saberlos. Verdad en todo género de verdad clara, verdad recia, capaz de formar en vuestros hijos una conciencia inviolable, y cuando no, una conciencia cuya voz clame a perpetuidad, durante toda la vida de vuestro hijo, contra las violencias que haya inferido a la ley moral. Será vuestra voz, la que habréis grabado en el alma de vuestro hijo como se graban los sonidos en la placa del fonógrafo, la voz que le llamará, en forma irresistible, en las horas de extravío.

Y esta luz de verdad y esta fuerza e inviolabilidad de conciencia cristiana debéis, madres, guardarlas y hacerlas brillar en vuestro hogar, no sólo para la formación de vuestros hijos, sino porque tenéis el deber ineludible de ser como la representación viva de la idea y de las prácticas religiosas en el seno de la familia.

Vuestros esposos, por regla general, son indiferentes, o poco menos, en materia religiosa; si practican, no van más allá del cumplimiento de los graves preceptos de la Iglesia; hasta los más observantes, no suelen ser en el seno de la familia apóstoles celosos que infiltren en los hijos y en la servidumbre los sentimientos de la fe y la piedad cristianas. Aun sintiendo la necesidad de que sea profundamente religiosa la familia de la que son jefes, suelen los maridos cristianos dejar a vuestro celo y cuidado lo tocante a religión.

Haced de vuestra familia un santuario donde se rinda culto ferviente a todo lo que lleva el nombre cristiano. Es un deber imperioso que os impone vuestra condición de madres cristianas. Todo cuanto sois lo debéis a nuestra religión, como mujeres, como esposas, como madres. La religión cristiana os ha redimido de las vergüenzas del paganismo, de la esclavitud, de la abyección moral, de la ignorancia. Ella os ha hecho señoras de la casa, colocándoos en el mismo nivel del marido, dándoos en la familia, sino el poder del régimen, el poder de una influencia moral mayor que la del marido mismo. Ella ha reivindicado para vosotras los derechos políticos y sociales.

Comparad la mujer cristiana con la del musulmán, con la del chino. Comparad los nombres de las Cleopatras y Mesalinas, de las escasísimas que en el paganismo se hicieron un nombre por su belleza física tanto como por su crueldad o sus vicios, con los grandes nombres de la mujer cristiana, Paula, Mónica, las Isabeles, Blanca de Castilla, Berta y otras mil, capaces, cada una de ellas, de glorificar a las mujeres de su siglo; y tendréis la medida de lo que ha hecho por vosotras nuestra religión. Y tendréis la medida de los deberes que la gratitud os impone. Lo sois todo por nuestra religión, especialmente en vuestro hogar, centro de vuestra actividad y de vuestra influencia.

Se lo debéis todo a la religión, y la religión lo espera todo de vosotras, madres. Si vosotras no hacéis religión en vuestros hogares, ella languidecerá.

La historia de nuestra espléndida tradición cristiana está vinculada a la acción de la madre cristiana. Sed, en este punto, dignas continuadoras de nuestras madres de antaño. Ellas fueron las que se asimilaron, por esta facilidad de absorción que tiene la mujer para todo lo bello y noble y santo —que no sin razón os llama la Iglesia «el devoto sexo femenino»—, todo el jugo divino de nuestra religión; y, en forma de «leche racional», usando una palabra del Apóstol, lo suministraron a las tiernas generaciones que sobre sus rodillas se formaron; y fueron los viejos pueblos lo que fueron, de rancia y profunda fe, porque se formaron en las delicias de la cristianísima leche maternal, como de sí decía San Agustín aludiendo a su madre incomparable.

Por estas razones, madres, y ya que sois señoras de la casa, sed señoras cristianas, es decir, cumplid en ellas todos los deberes de este señorío específico, vuestro, que os da la religión. Aprended la religión y enseñadla a los vuestros; practicadla, y haced que se practique en vuestro hogar; orad y haced que en él se ore. Introducid en casa el periódico, el libro, la práctica, la imagen que puedan fomentar en ella la fe y la piedad. Hablad de Dios y de las cosas de Dios; que todo lo de vuestra casa sea visto, por la palabra de vuestros labios, bajo el punto de vista de Dios.

Sin gazmoñerías, con la serenidad de la convicción, con la inteligencia amorosa que os dará vuestro celo y vuestra caridad, insinuaos en el alma de vuestro marido y de vuestros hijos, tal vez indiferentes o escépticos, y llevadlos suavemente a los caminos de Dios. Haced que vuestra casa se compenetre con las cosas de la parroquia, que la parroquia entre, por decirlo así, a vivificar con su espíritu el espíritu cristiano de vuestra casa. Y no olvidéis la palabra del Sabio: La mujer temerosa del Señor —y en el santo temor de Dios se comprenden todos los oficios de la religión—, será alabada, de Dios y de los hombres.

Por último, a vuestro derecho de coadministradoras del hogar corresponde el deber de administrar debidamente lo que vuestro marido, o la ley, o vuestro carácter de señoras de la casa han puesto en vuestras manos.

¿Os parecerá quizás, madres, impropia de este lugar una insinuación en este sentido? ¿Dudaréis que este aspecto de la vida doméstica pueda tratarse con aquel decoro que corresponde a un tema de orden moral? Pero, ¡si yo creo que el problema de la vida casera está íntimamente atado al problema de la moral doméstica! Y si de decoro se trata, ¿qué cosa más alta y noble, que robe más el corazón, que sacie más la vida, que labre más la felicidad del hombre que el bienestar del hogar?

A él se opone la mala o equivocada administración de la señora de la casa. Una forma desastrosa de administrar es la que propende a favorecer el lujo, con daño de lo que debe ser lo primero en el presupuesto de la casa, o con daño de la modestia, que es cosa peor. Ya trataremos del lujo como enemigo de la familia. Sólo caben aquí dos palabras para vosotras, madres.

El lujo os descentra muchas veces, en el orden económico y en el moral; me refiero particularmente al lujo que podríamos llamar personal, al que más fascina a la mujer. En el orden económico, porque absorbe, implacable, un caudal que os reclama el menaje de la casa abandonada, la instrucción de los hijos deficiente, el ahorro, quizás la misma mesa desatendida. En el orden moral, porque el lujo engendra el desorden, las querellas, tal vez los pequeños fraudes, o los mayores; y fomenta la vanidad, las competencias ridículas, las inmodestias y escándalos; y acarrea el descrédito material y moral.

Resistid, madres, a la fuerza de esta corriente de ruina y cieno que nos trae el lujo de la mujer. Vestid vosotras, y obligad a ello a vuestras hijas, con la «modestia económica» que os exijan vuestros ingresos, y con la «modestia moral» que reclama la santa modestia cristiana. Os lo demanda la paz de la casa y la paz de la conciencia; os lo imponen vuestro honor y vuestra honra y la de vuestros hijos.

Medid con la memoria la tela que vuestras madres y abuelas gastaban para sus vestidos, y medid con vuestros ojos la que necesitan vuestras hijas, quizás vosotras mismas; la diferencia de la medida os dará la diferencia de nivel moral que os separa de aquéllas. Recordad lo que se gastaba entonces y comparadlo con lo que se gasta hoy; y ved el bienestar de hoy y el de entonces. Es decir, que el lujo desequilibra la balanza, económica y la moral. No queráis ser, madres, las culpables de los desastres que ello lleva a la familia.

Más cuidado que en convertir vuestros cuerpos y los de vuestras hijas en mostrador de cosas bellas y costosas, debéis tenerlo en hacer de vuestras casas deliciosa morada donde os sintáis todos bien, donde halléis plácido refugio en el agitado vivir moderno; donde os indemnicéis, en el sincero y pacífico vivir de familia, de las insinceridades y de las intrigas y de todos los convencionalismos de la vida en la sociedad de hoy.

¡Hogar feliz aquel en que se siente latir el corazón de la madre y de la esposa, no sólo en las altas funciones de la vida conyugal o maternal, sino hasta en las pequeñas cosas de la casa, que debe ser como el marco de la vida dichosa, como el niño tapizado de blando plumaje, en que se concentre toda la vida del matrimonio y de los hijos, y en el que digan todos la palabra del Salmo, que yo llamaría de la paternidad: ¡Qué cosa tan buena y bella es hallarnos todos reunidos en tan bello hogar!

¡Qué bueno es tener los guardarropas repletos y en orden, y llena la despensa de lo que la utilidad y la higiene le dictaron a la señora esposa y madre! ¡Qué bello es sentir la fragancia inconfundible del lienzo limpio, y tener la mesa bien puesta, aunque sea modesta, y oír todos la voz del reloj, que es la voz del orden de la casa! ¡Qué cosa maravillosamente bella, que no conocen sino los que han vivido en hogares embellecidos por el pensamiento amoroso de la señora, estas paredes que transpiran aire de religión y de familia, donde abuelos y nietos se asoman en los marcos de sus cuadros, para ser testigos de la dicha del hogar; donde las santas imágenes parecen vivas para bendecirlo; donde el recuerdo de la amistad, la labor de la hija de familia, la florecilla recién cortada del tiesto o del jardín, que son como el pulmón de la casa, tienen el lugar que les señaló la señora, para que produzca el conjunto esta sensación de placidez que retenga a todos en el hogar y les haga decir: ¡Qué bien se está aquí!

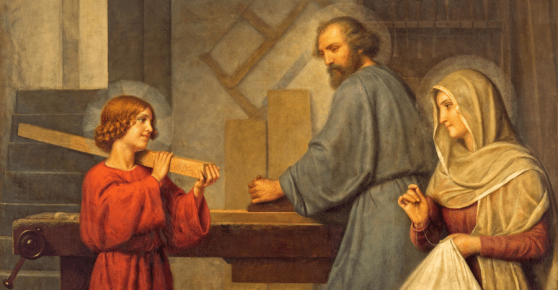

¿No os parece, señoras mías, que el hogar de Nazaret, dentro de su pobreza, debía ser así?

¡Oh, santa casa en la que se albergó y en la que trabajó mi Dios! ¡Oh, feliz hogar, que pudo merecer los cuidados de la Madre de mi Dios! ¡Oh, taller de Nazaret en que el santísimo carpintero enseñó a trabajar a mi Dios!

¡Qué sentido de jerarquía, qué conciencia de los deberes, qué respeto mutuo, qué espíritu de oración y de trabajo!

Y todo ello desarrollándose en una casita cuidada por María Santísima, la criatura más alta y más hermosa y más inteligente y más santa que salió de las manos de Dios.

¡Qué bien estarían allí Jesús, María y José! ¡Cómo sentirían envidia los Ángeles del Cielo de aquel pequeño cielo cuidado por su Reina y habitado por su Dios!

Haced, señoras madres, de vuestras casas un trasunto de la santa casa de Nazaret.