19 DE NOVIEMBRE, FIESTA DE

SANTA ISABEL DE HUNGRÍA (1207 – 1231)

Patrona de la Tercera Orden Franciscana; viudas; panaderos; mendigos; novias; trabajadores y sociedades de caridad; condesas; exiliados; personas falsamente acusadas; hospitales y sanatorios; servicios de enfermería; personas ridiculizadas por su piedad; terciarios. Protectora contra la mortalidad infantil; dolores de muela; problemas con la familia política.

Iglesia de Santa Isabel en Marburg

Trece carros se detienen delante del castillo de Wartburg. Bajan damas, condes y escuderos; sacan vasos de oro, cofres de marfil, collares, diademas, tapices, espuelas y frenos de plata; piafan caballos blancos de sangre árabe; cantan pájaros exóticos; pero entre el tumulto general, todas las miradas, todas las solicitudes se dirigen hacia una niña que con ojos estupefactos contempla la escena desde su cuna de plata. Unos brazos la arrebatan; de ellos pasa a otros brazos; la abrazan, la besan, la acarician. Ella ríe sin comprender del todo aquella explosión de cariño.

Así entró Isabel en el castillo de Wartbufg, alta montaña desde la cual el landgrave Hermann gobierna sus vastos dominios de Turingia. Tiene la niña cuatro años. Hija de Andrés, rey de Hungría, viene al centro de Alemania, desposada con el primogénito del landgrave, siete años mayor que ella. Allí empieza a conocer a su futuro esposo, aprende a leer, se ejercita en las pequeñas labores de su edad, ríe. Juega con las hijas de los condes, que han venido a la corte para hacerla compañía. Pero, a juicio de sus compañeras, tiene cosas raras, que no se le ocurren a nadie. Interrumpe los juegos para hacerlas rezar el Avemaría, las lleva hasta la capilla del palacio, las mete en el cementerio y allí les dice palabras serias sobre lo corta que es la vida; se junta con los niños de casas pobres, y les da parte de su alimento o las sobras que ha podido encontrar en la cocina. Estos síntomas alarman a las gentes del castillo: aquella niña no es una princesa, es una beguina. El duque, que es un gran caballero y un gran cristiano, que nunca se acuesta sin leer un capítulo de la Biblia, la defiende; pero Hermann se muere al poco tiempo, dejando a la duquesa Sofía el gobierno de sus Estados.

Sofía no puede ver la dirección que va tomando la niñez de la pequeña princesa. Quiere en ella más dignidad, más respeto a su sangre, y se indigna contra aquella santidad precoz. «Hoy—dijo un día a su hija Inés y a su futura nuera—vamos a oír misa abajo, en la ciudad de Eisenach; poneos los mejores vestidos y las diademas de oro.» Bajaron a la ciudad; pero en la iglesia, Isabel, viendo un gran crucifijo, dejó la corona en un banco y se prosternó en tierra.

—¿Qué haces, señorita Isabel?—le dijo Sofía al verla de aquel modo—. ¿Quieres hacer reír a todo el mundo?

—No os enfadéis, querida señora—respondió la niña, deshecha en llanto—; está aquí mi Dios y mi Rey, este dulce y misericordioso Jesús, coronado de espinas, ¿y voy a estar yo delante de Él coronada de perlas?

—Está visto—decía luego la duquesa—; va a haber que meterla en un convento. Y todos en la corte, los parientes del landgrave, los consejeros y las damas se declararon contra ella. Sólo uno la defendía: Luis, su prometido. Siempre que podía, la consolaba en sus momentos de tristeza, aunque secretamente, por no ofender a su madre. Cuando al cumplir los dieciséis años se hizo cargo del gobierno, ya pudo obrar con más libertad.

El matrimonio se realizó entre banquetes y cantos de minnesingers. Isabel tenía trece años; Luis, veinte. Él era un joven de semblante amable y sereno. A un valor legendario en los torneos y en los combates, unía una inocencia inverosímil en un caballero rodeado de todos los prestigios del poder y del lujo. Sus ojos se inflaman con la indignación contra cualquier cosa que pudiese poner en peligro la pureza de su alma. Modelo del príncipe cristiano, había encontrado en su esposa todo cuanto puede seducir un corazón juvenil. Isabel era una belleza morena: cabellos negros y de andar lleno de majestad. Sus ojos, sobre todo, parecían un foco de ternura, de bondad y de misericordia. Pero no era el atractivo puramente humano lo que había unido aquellos dos grandes corazones. Luis veía, sobre todo, en su esposa, los encantos de la fidelidad, de la humildad, de la sumisión admirativa, de la virtud acrisolada. Virtuoso él por una convicción varonil, veía con emoción y hasta con orgullo aquellas manifestaciones heroicas de la santidad de Isabel.

Por las noches, aprovechando el sueño de su marido, la joven esposa salía del lecho conyugal y se ponía de rodillas, rezando largamente. A veces, Luis se despertaba y la cogía de la mano, diciendo: «Querida hermana, no te mates así, descansa un poco.» Sin embargo, siempre la dejó en libertad completa para entregarse a sus ejercicios piadosos. Uno de los mayores escrúpulos de Isabel era tener que alimentarse de las contribuciones que habían de pagar los vasallos. Para librarla de estos temores, el duque mandó poner en la mesa pan de sus tierras, vino de sus viñas y carne de sus rebaños. Por lo demás, todo lo que había en el castillo era de los pobres. Ya siendo niña, la pequeña no podía soportar la vista de un necesitado sin que el corazón se le partiese de dolor. Ahora su mayor alegría era remediar necesidades. Daba todo lo que había en el castillo: dinero, alhajas, ropas, provisiones, su alimento, sus adornos, sus vestidos. Recorría las viviendas de sus vasallos, entraba en las casas más necesitadas, las proveía de las cosas necesarias, y consolaba a los enfermos que había en ellas. Con frecuencia había recepciones y convites en el palacio, y sucedía que la duquesa se veía en la imposibilidad de asistir, porque le faltaba el manto, el collar, el ceñidor o los zapatos. Se lo había dado a los pobres. Pero alguna vez un manto más precioso aparecía de repente en la habitación, traído por los ángeles.

EL MILAGRO DEL CRUCIFIJO

En otra ocasión, estando el duque ausente, su mujer dejó exhaustos los graneros, las bodegas y todos los almacenes ducales. Al llegar su amo, los intendentes salieron a su encuentro, indignados de aquel despilfarro.

—Bueno—dijo él—; ¿está bien la duquesa? Y como le contestasen que sí, añadió:

—Pues eso me basta.

Pero apenas había caminado unos pasos, cuando se encontró con su madre, que gritaba furiosa:

—Ven, ven, y verás cómo te quiere tu mujer. Llevóle a su habitación, y acercándole al lecho conyugal, le decía:

—¿Ves? ¡La asquerosa!

Y sucedió una cosa extraordinaria: que el duque no vio al gafo repugnante que Isabel había puesto allí para cuidarle, y acariciarle y sanarle, sino al mismo Cristo crucificado.

Aquella virtud sobrehumana, aquel amor a los pobres, aquella vida penitente y abnegada, juntábanse en Isabel con el más tierno amor a su marido. Pocas veces hubo dos esposos que se amasen como aquéllos. Tan íntima era la unión de sus almas, que apenas podían estar separados. Siempre que podía, ella le acompañaba en sus expediciones, sin que la asustasen los calores, las nieves, ni las tormentas. Cuando el viaje era demasiado largo, Isabel se quedaba en el castillo, se vestía las tocas de viuda y se entregaba con más ardor que nunca a sus penitencias; pero apenas le anunciaban la vuelta de su marido, volvía a buscar sus sedas y sus joyas, y «con alegría infantil, dice el viejo cronista, salía a su encuentro para recibir mil besos en los ojos y mil en el corazón». Acaso, alguna vez, aquel sentimiento tan legítimo llegaba a hacerse demasiado humano, pero Isabel no tardaba en sentir los efectos de la voz divina, que se levantaba en su alma. Un día, asistiendo a una misa solemne, la duquesa fijó su mirada y su pensamiento en aquel esposo amado que estaba junto a ella, y estuvo contemplándole largo rato; mas he aquí que al llegar el momento de la consagración, viendo en la Hostia al Señor llagado y crucificado, reconoció su falta y empezó a llorar sin consuelo. El llanto continuó todo el día, de suerte que no pudo acudir a una fiesta que se celebraba en el castillo.

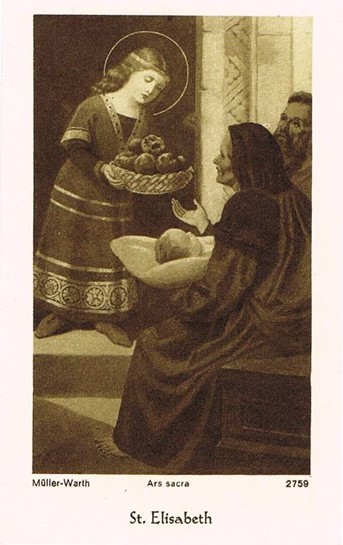

EL MILAGRO DE LAS ROSAS

En otra ocasión alguien acusó a la princesa ante el propio duque de estar dilapidando los caudales públicos y dejar exhaustos los graneros y almacenes. El margrave Luis quería a su esposa con delirio, pero no pudo resistir, sin duda, el acoso de sus intendentes y les pidió una prueba de su acusación.

— Espera un poco -le dijeron- y verás salir a la señora con la faltriquera llena.

Efectivamente, poco tuvo que esperar el duque para ver a su mujer que salía, como a hurtadillas, de palacio cerrando cautelosamente la puerta. Violentamente la detuvo y la preguntó con dureza:

— ¿Qué llevas en la falda?

— Nada…, son rosas -contestó Isabel tratando de disculparse, sin recordar que estaba en pleno invierno-.

Y, al extender el delantal, rosas eran y no mendrugos de pan lo que Isabel llevaba, porque el Señor quiso salir fiador de la palabra de su sierva.

En uno de aquellos momentos de dulce familiaridad que había entre los dos esposos, Isabel desató el cinturón a su marido, y empezó a curiosear en la cartera que a él estaba unida. Entonces cayó en sus manos una cruz como las que los cruzados solían llevar en sus vestidos. Este descubrimiento la impresionó de tal manera, que cayó en tierra sin conocimiento. Aquello significaba la separación de con su marido por mucho tiempo.

—Si no es contra la voluntad de Dios, quédate conmigo, querido hermano—le decía después de volver en sí.

—Es un voto que he hecho a Dios, querida hermana —respondía él— permíteme partir.

La lucha fue larga, desgarradora. Al fin, ella logró dominarse, y sus últimas palabras fueron éstas: «No quiero detenerte contra la voluntad de Dios; he hecho el sacrificio de ti y de mí. Vete en nombre de Dios y que su bondad vele sobre ti.» Como se decía entonces en Alemania, Luis se había adornado con la flor de Cristo para tomar parte en la quinta Cruzada. Durante algún tiempo guardó el mayor secreto por no afligir a su esposa; pero al fin era preciso marchar, y un día de San Juan Bautista, acompañado de sus condes y sus caballeros, dijo adiós al castillo de Wartburg. Isabel quiso acompañarle hasta las fronteras de Turingia. Allí no acertaba a despedirse y caminó otra Jornada a su lado; después, otra. Al fin, el escanciador del duque se acercó a ellos, diciendo: «Señor, ya es tiempo; hay que caminar con más rapidez.» Había llegado el instante supremo. Los dos esposos se abrazaron entre lágrimas y sollozos. Luis se dirigió hacia Italia para embarcarse en Otranto, e Isabel volvió medio muerta al castillo; desde entonces se despidió de sus joyas, vistiendo las tristes tocas de la viudez.

Había presentido que no volvería a ver a su marido, y así fue. Luis se embarcó, pero su alma voló a la Jerusalén del Cielo antes que sus ojos viesen la de la tierra. Fue la madre del difunto quien se encargó de dar la noticia a la joven esposa.

—Ten valor, hija mía—le dijo—; vengo a anunciarte una desgracia.

Viendo que Sofía no lloraba, Isabel respondió bastante tranquila:

—Si mi hermano está cautivo, con la ayuda de Dios y de nuestros amigos le rescataremos.

—¡Oh, querida mía!—prosiguió la madre—; ten paciencia; tu marido te envía este anillo; desgraciadamente, ha muerto.

—¡Ah, Señor Dios mío! El mundo entero ha muerto para mí; el mundo y todo cuanto hay de amable en él.

Así decía la pobre viuda con voz entrecortada por los sollozos, corriendo como loca por las galerías del castillo y gritando; «¡Muerto, muerto, muerto!»

Fue el primer ímpetu de dolor. No tardó en dominarse, ofreciendo al Señor aquel cáliz de amargura. Pero era verdad: todo había muerto para ella. Desde ahora ya no queda nada en su alma más que Dios. La esposa perfecta se convierte en el más alto modelo de la viuda cristiana.

Los hombres, en vez de comprender su dolor, le aumentan. En el castillo se urde una conjuración contra ella y sus hijos. Su primogénito es el heredero de Turingia; pero los barones, envidiosos de los mendigos que recibían sus dádivas y sus favores, aclaman como landgrave a un hermano de su esposo. Esto era poco: Isabel recibe orden de salir inmediatamente del castillo. No puede llevar joyas, ni vestidos preciosos, ni dinero. Sólo puede llevar su hijo, el príncipe heredero, y sus tres hijas, una de las cuales acaba de nacer. Baja a pie la pendiente del castillo cargada con la pequeñuela. Dos fieles doncellas llevan a las otras niñas, y el niño se ase a la mano de su madre. Isabel ya no llora. En su cara brilla una resignación divina.

—Todo me lo han llevado—decía—, pero aún puedo rezar a Dios.

Entra en Eisenach, recordando los beneficios que durante diez años ha derramado en aquella ciudad. Pide hospedaje para ella y sus hijos, y nadie se le quiere dar, por temor al nuevo señor de la tierra. Tiene que meterse en una posada, cuyo dueño le ofrece para dormir un establo oscuro, lleno de trastos, cuyos inquilinos han sido hasta ahora los puercos. Sin embargo, está contenta. Sólo siente pesar por aquellos pequeños príncipes, nacidos en cunas de oro; pero encuentra gentes piadosas que se encargan ocultamente de ellos, y entonces la pobre desterrada, más tranquila, come, dando gracias a Dios, el pan duro que mendiga cada día. Una noche, estando aún con su marido, habían tenido ambos esta conversación:

—Señor, si no te desvelo, voy a decirte una idea.

—Dila, dulce amiga.

—Es casi una tontería—repuso Isabel—: quisiera que no tuviésemos más que una yugada de tierra y cien ovejas; entonces tú cultivarías el campo, yo cuidaría del ganado, sufriríamos por amor de Dios y seríamos felices. Al oír esto, el duque se echó a reír, y dijo:

—¡Oh dulce hermana! Serían mucho campo y muchas ovejas. Aún habría gente que nos envidiase.

Ahora Isabel podía estar segura de que no la envidiaba nadie, y además era completamente feliz.

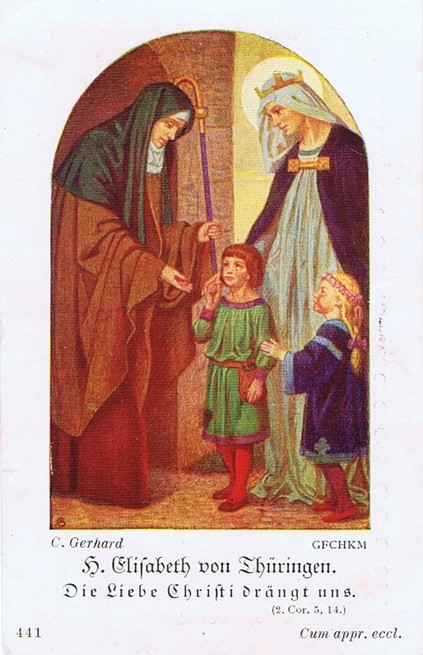

Un día llegaron a Wartburg los guerreros que habían acompañado al duque Luis en la expedición, y como amaban entrañablemente a su señor, se irritaron de que tratasen de aquella manera a su esposa. Y gracias a ellos empezó a hacerse justicia. El hijo de Isabel fue declarado heredero, bajo la tutela del usurpador; y la madre volvió al castillo. Fue para poco tiempo. Ella no tenía nada que hacer entre las danzas, los torneos, los cantos de amor, las intrigas políticas y el mundo cortesano, donde todos la llamaban «la loca». Naturalmente, este mundo no la miraba con muchas simpatías. Para alejarla, diéronle la ciudad de Marburg, que va a ser el último teatro de aquella caridad prodigiosa. Isabel se instaló en una pequeña choza, junto a las puertas de la ciudad. Frente a la choza levantó un hospital, donde recibía a los pobres y curaba a los enfermos. Llamó a todos los necesitados de la comarca para deshacerse de todo cuanto tenía, y desde entonces no vivió más que de su trabajo. Ella misma iba a vender lo que hilaba o tejía. Sólo una joya quiso guardar: el manto viejo y remendado que le había regalado San Francisco. Al fin de su vida, su vestido era el sayal de la Tercera Orden del Pobrecillo de Asís.

«Y al poco tiempo, dice un cronista, Dios ordenó que la que había despreciado el reino terrenal tuviese el reino de los ángeles.» El amor y la penitencia la habían consumido y agotado en plena juventud. Veinticuatro años tenía cuando le vino el mal que la iba a conducir a la verdadera vida. Aquellos últimos días, los prodigios se multiplicaban en torno de ella. Pájaros maravillosos venían a posarse en sus labios cantando dulces canciones. Las palabras saltaban alegres de su boca y con las palabras, el cariño a cuantos la rodeaban. El día antes de morir, un poco antes de medianoche, preguntó: « ¿Qué haríamos si el enemigo se presentase aquí ahora?» Algo después gritaba: «Huye, huye, malvado, no quiero nada contigo.» Y añadió: «Ya se va; hablemos ahora de Dios; no podrá ser mucho tiempo.» El canto del gallo la hizo decir: «Esta es la hora en que la Virgen María dio a luz al Niño Jesús.» Siguió hablando muy gozosa, y al fin exclamó: « ¡Oh María, ayúdame!… Dios llama a sus amigos a las bodas… El Esposo viene preguntando por la esposa…. Silencio, silencio.» Al pronunciar estas últimas palabras, dejó caer su cabeza y se durmió en el último sueño.